秋田の老人ホームで32人感染 女性1人死亡 /秋田

2019/02/12

秋田市の特別養護老人ホーム「金寿園」は10日、施設利用者と職員計32人がインフルエンザA型に集団感染したと発表した。うち80代の女性利用者が死亡し、施設は「インフルエンザが直接の死因ではないが、(女性の)呼吸器疾患を悪化させた可能性は否定できない」としている。

【毎日新聞】

中国・スーダン国交樹立60周年 両国首脳が祝電交わす

2019/02/06

習主席は両国関係が終始、健全かつ安定的に発展してきたことを称賛し、「各分野における協力が豊かな成果を生み、2015年には戦略的パートナー関係を結んだ。これはとても喜ばしいことである。私は中国とスーダンの関係発展を高く重視している。バシル大統領と共に、両国の国交樹立60周年を契機に『一帯一路』枠組下における協力を深め、中国・アフリカ協力フォーラム北京サミットでの成果を実行に移して、両国の戦略的パートナー関係が絶えずまい進することに力を注ぎたい」と語りました。

一方、バシル大統領は「両国の国交樹立60周年は深く大きい歴史的意義がある。両国関係は各分野において着実に進んできた。我々は両国の友情を更に深め、協力を一層強固なものにして、人類運命共同体理念に則り、『一帯一路』建設に積極的に参与して、両国の戦略的パートナー関係をより高いレベルまで発展させていきたい」と展望を示しました。

【中国国際放送】

【BIS論壇No.288】「米中貿易戦争」

2019/02/06

1月30~31日、ワシントンで開催の閣僚級米中貿易交渉は31日終了。中国が大豆を中心に農産物の対米輸入を増やすことなどで協議を終え、中国の市場開放など一定の進展はあったようだ。技術移転や核心の「中国製造2015」などの問題では溝が残っているようである。中国関係者の話によると、中国は貿易問題では一部譲歩するとしても中国の技術国家戦略など国家の競争力を左右する分野では譲歩しない方針だとのことである。

3月1日に交渉期限を迎える米中貿易交渉は2月末までにトランプ大統領、習近平国家主席の首脳会談で決着をつけることになった。そのため2月中に米朝首脳会談がベトナム中部のダナンで開催される予定で、その前後の米中首脳会談での貿易首脳会談が予想されている。

早速2月2日に、中国国有企業食糧大手の中糧集団が米国産大豆100万トンを新たに購入したとのことだ。(朝日新聞 2月3日)。しかし米中貿易戦争は技術を含めた両国の覇権争いの様相を呈しており、解決には、なお時間がかかると見られる。

中国の「一帯一路」(BRI)に対抗する日米豪印の「インド太平洋構想」での中国とのアジア・ユーラシアでの主導権争いも激しくなっている。安倍首相は昨年10月北京での首脳会談でBRIに関し第三国でのインフラ日中協力を打ち出し、JBIC(日本国際協力銀行)と中国銀行との第三国協調融資などで協力するとのことだが、第三国でのインフラ建設協力も含めて具体化していないのが実情のようだ。逆に米国トランプ政権は中国に対抗する為、インド太平洋地域で軍事支援や600億ドルのインフラ支援策など打ち出し、中国への対抗意識をあらわにしている。

日本では政財界、メディアとも一帯一路での中国の「債務の罠」論など批判的な言動が目立ち、中国との第三国での協調は容易でないと思われる。最近出版された宮崎正弘氏の『日本が危ない~一帯一路の罠』(ハート出版)は「一帯一路は末路だ。世界は逃げ出している。なぜ日本は見抜けない。」「中国のトンデモ事業の実態!」など極端に批判的言動が目立つ。さらに近来右翼的言動が目立つ『選択』2月号では巻頭インタビューに未来学者のジョージ・フリードマンの「中国、ロシアの“炎上”は遠くない」との予測記事を掲載している。

一方、エコノミスト1月1日、8日号はロバート・J・ゴードン教授の「米国高成長の終焉~発明の“革命性”は衰えた。世界の牽引役は中国へ移行。米国が超大国に上り詰めた時代の高成長は再来しない」との説を紹介している。一方、数々の予言を的中させたジム・ロジャースは『お金の流れで読む日本と世界の未来』(PHP新書)で「貿易戦争は愚の骨頂」「歴史上三たび繁栄を極めたのは中国だけ」「中国に投資するなら環境ビジネス、インフラ、ヘルス産業」、“一帯一路”構想は中国経済を大きく規定するだろう」などアジア情報のメッカ・シンガポールに移住し、2人の娘にも中国語を習得させている世界的投資家は中国の将来性と「一帯一路」を評価している。国際アジア共同体学会会長、一帯一路日本研究センターの進藤栄一・筑波大名誉教授ともども筆者はゴードン教授やジム・ロジャース氏同様、一帯一路の将来性を評価しているが、結果は5年以内にはっきりするだろう。

【NET-IB NEWS】

中国マネーに沸くタジキスタン 中央アジアの最貧国に迫る「債務のわな」のリスク

2019/02/06

■中国は「助けに来てくれた真の友」

雪に覆われた山々が遠くに連なる首都ドゥシャンベ郊外のバルゾフ渓谷。片側1車線の整備された道路を、資材を積んだオレンジ色の中国製トラックがひっきりなしに行き来していた。

首都と北部を結ぶ主要な幹線だが、冬も通行可能になったのは数年前のこと。中国が約2.8億ドル(約310億円)を融資して改修したためだ。タクシー運転手のベフルース・ジヤコフ(27)は中国を「タジクの真の友」と呼んだ。「助けにきて、山を掘って、首都から外に出るチャンネルをつくってくれましたから」

南北の送電線もつながるなど、険しい自然とインフラの老朽化で分断されてきた国土は、中国の資金で急速に連結が進む。政治アナリストのアブドゥガニ・ママダジモフ(54)は「国際機関はこんな内陸国に事業を持ってきてくれませんでした。道路や鉄道は我々と国際社会を結ぶもの。だから一帯一路に飛びついたのです」と話す。

■借金のかたに「金鉱山」

その結果、2006年にはほぼゼロだった中国からの借金は16年に11.6億ドルに達し、二国間債務の9割を占めるまでになった。一帯一路に関係する68カ国の債務を分析した米シンクタンク・世界開発センターはタジクを「返済困難に陥るリスクが高い」8カ国の一つに挙げた。別のリスク国スリランカはすでに返済に窮し、中国が17年、借金のかたのように99年間の港運営権を取得した。「債務のわな」と批判される中国式だ。

タジクでも昨年、電力と熱を同時に生むコージェネ施設を造った中国企業が金鉱山の権益を取得したと報じられた。建設費を回収するまで採掘できる条件とみられている。

■表に出ない「依存への懸念」

地元記者によると、それでも国内で中国依存を不安視する声は上がっていない。ここ数年で野党やメディアへの締め付けが強まり、「都合の悪い情報や批判は表に出にくくなった」。町には大統領の肖像写真が増え、政府庁舎と国会議事堂は中国の2.2億ドル(約240億円)の援助で建て替えられることになった。

だが、だれもが中国との蜜月を快く思っているわけではない。タジクは2011年に決着した国境交渉で、中国に領土の一部を割譲した。俳優業の男性(45)はそれに触れ、「中国はあの手この手を使う」と不信感をみせる。援助についても首を振った。「昔から『いずれ手に入れる国は助けておく』というでしょう」

【Asahi Shimbun GLOBE】

尖閣諸島、一帯一路、南シナ海での日本の中国対応について

2019/02/06

日本は、米中対決が激しくなっている中で、アメリカの単なる同盟国ではなくパートナーとして中国を抑止することが期待されているという。米戦略国際問題研究所上級アドバイザーのエドワード・ルトワック氏が、日本はより具体的な案件に対して中国にどう対応していくべきか、見解を聞いた。

* * *

第一に尖閣諸島については、日本独自の防衛力、反撃力の強化が欠かせない。中国は尖閣奪取という国家目標を変えないだろう。トランプ政権は尖閣が攻撃を受ければ、日本と共同で防衛にあたると言明しているから、中国はいますぐに軍事攻撃をかけられない。だが武力行使の機会をうかがっている。

中国側が武装民兵の「漁民」を尖閣に上陸させれば、日本側は警察がヘリを動員して排除にあたる。中国の海警が侵入してくれば日本の海上保安庁がそれを抑止する。中国海軍が出てくれば、海上自衛隊がためらわずに反撃せねばならない。日本の潜水艦戦力の水準は高い。中国海軍艦艇を撃沈できる。

尖閣有事には米軍の出動が遅れることも予想されるため、日頃からこうした日本独自の軍事反撃の態勢と意思を保持し、いざとなればそれを発動することは、中国の侵略を防ぐうえで死活的な重要性を持つ。

第二に中国の一帯一路構想には、日本はその危険な意図を理解して選別的に対応すべきである。アメリカ側では一帯一路が現国際秩序を破壊しようとする中国の野望であり、警戒しなくてはならないという認識で一致している。

同構想は国際規範を無視する中国の国家モデルの拡大、環境保護の無視、貧しい国への債務押しつけ、軍事意図という諸点が特徴だといえる。

日本の企業は一帯一路に直接、間接に加わる場合、この構想の基本的な危険性や無法性を認識し、その点の是正を求めるべきだ。是正されるならば、参加を続ければよい。経済的な採算を考える前にこの構想の現代帝国主義的な本質を理解すべきでもある。

第三には南シナ海での中国の軍事拡張に対しても日本はこれまで以上に積極的な行動が求められる。中国は2014年ごろから南シナ海のスプラトリー諸島(南沙諸島)の無法な埋め立てや軍事化を進めてきた。だが、当時のオバマ政権はなんの抗議もしなかった。

そしていまや同諸島を中心とする中国の軍拡は国際的な脅威となり、トランプ政権はそれと対峙している。

日本は南シナ海の安全が基本的国益にからむ国として中国の軍拡を抑える行動をこれまで以上に取らねばならないだろう。イギリスやフランスまで遠方から海軍艦艇を送りこみ、アメリカの「航行の自由作戦」に協力するようになったのだ。日本はもっと直接で大規模な寄与が求められる。

中国の南シナ海での無謀な行動は、中国が大陸国家なのか、海洋国家なのかという重要な問題にもからんでいる。中国は本来、戦略的に大陸国家なのだが海洋国家にもなろうとしている。そこにさまざまな無理が生じていることは間違いない。

アメリカや日本は海洋国家として、本来の大陸国家としての中国に脅威を与える措置をとり、海洋への進出を背後から抑えるべきだ。前述の通り、このプロセスで日本は中国周辺諸国への戦略援助など多数の行動をとれる。

いまの米中対立はトランプ政権が、軍事、経済、政治、安保、人権などすべての領域で中国の行動にノーを突きつけているというのが基本構図だ。それを日本は理解してほしい。つまり、中国がこれまでの行動の基本や概念をすべて改めるか、あるいはいまの共産党政権が退陣するまで対立は終わらない。この長期対決の構図では日本は民主主義陣営の大国としてすでにアメリカ側の不可欠な一員となっていることを強調したい。

【NEWSポストセブン】

アフリカ豚コレラ感染、全国で勢い弱まる

2019/02/06

中国全土でアフリカ豚コレラ感染の勢いが弱まり始めている。1日まで、23の一級行政区の92の感染区域ですでに規定に従い封鎖が解除されている。

農業農村部から1日に得た情報によれば、河南、遼寧、浙江、安徽、吉林、雲南、上海、湖南、湖北、江西、天津、北京、陝西、青海、四川、内モンゴル自治区、重慶の17の一級行政区はすべての感染区域で封鎖が解除された。

農業農村部の関係責任者は次のように表明した。昨年12月、全国でアフリカ豚コレラの感染の勢いが下火になり始めた。今年1月、新たに発生した感染は5件で、勢いがさらに鈍化した。しかし、アフリカ豚コレラは流入と感染の経路が多く、潜伏期間が長く、ウイルスはすでに中国の一定面積を汚染している。伝統的な生産、流通、消費スタイルを短期間で根本的に変えることは難しく、感染経路が複雑に錯綜(さくそう)し、その上、世界でも有効なワクチンがまだ開発されておらず、予防・抑制情勢は依然複雑で厳しい。

次の段階で、農業農村部は各地が防止・抑制措置を確実に講じ、生きた豚の移動・運搬に対する監督管理を規範化するよう督促・指導し、地方が厨房で余った物を豚に食べさせるのを全面的に禁止し、感染状況の一斉調査と処置を遅滞なく規範化し、生きた豚の食肉処理段階の検査を全面的に行うよう督促する。ブロック別予防・抑制の実施を急ぎ、運営調整の仕組みを確立し、協力して合同予防・抑制を進める。豚肉の市場への供給に確実にしっかり取り組み、春節(旧正月、今年は今月5日)期間に市場に流通する豚肉の十分な量と価格の安定を保証し、生きた豚の基礎的生産能力を安定させる。

同時に、優秀な科学研究陣を組織し、資金投入を増やし、ワクチンと診断試薬の研究開発プロセスを加速する。国際協力・交流を強化し、情報の共有を図り、感染が国境をこえて広がるのを厳重に防止する。各地区、各関係部門と共に、合同予防・抑制メカニズムの役割を一段と発揮させ、予防・抑制の長期的に効き目のある仕組みを整備、充実させ、動物防疫の陣容づくりと条件づくりに力を入れ、予防・抑制の責任をはっきりさせ、アフリカ豚コレラ予防・抑制の堅塁攻略戦、持久戦に打ち勝つことを確実にする。

【AFPBB News】

豚コレラ対策 後手に回っていないか

2019/02/06

隣県の岐阜で発生した豚(とん)コレラの終息が見えない。感染が確認された飼育施設は8カ所に増え、1万頭以上が殺処分されている。

野生のイノシシを介して広がったとみられる。繁殖期の冬、イノシシの行動範囲は半径数十キロに及ぶという。県境を接する愛知では既に野生のイノシシの感染が確認されている。

長野県内にいつ入ってきてもおかしくない状況だ。畜産業に甚大な損害をもたらす恐れがある。強い危機感を持って対策に当たらなくてはならない。

ウイルスによる伝染病で、致死率が高い。人がかかるコレラと関係はなく、感染した豚の肉を食べても人体には影響しない。

汚染された豚肉を使った食品を旅行者などが海外から持ち込み、残飯を野生のイノシシが食べて感染した可能性が指摘されている。加熱が不十分だとウイルスは死なず、ソーセージやギョーザにも含まれている場合がある。

昨年9月、国内では26年ぶりに岐阜市の養豚場で発生した。感染したイノシシが接触した可能性のほか、ネズミや野鳥がウイルスを持ち込んだことが考えられる。

対応の不備が被害を拡大させた面は否めない。当初、熱射病と判断して検査が遅れたことに加え、施設が衛生管理をおろそかにしていた。8千頭余を殺処分した養豚場は、専用の服や靴を着用せず、用具の消毒も不十分だった。

長野県は先月末までに、6頭以上を飼育している農場を立ち入り調査した。衛生管理に不備があれば、ただちに改めなくてはならない。指導を徹底してほしい。

豚コレラはワクチンで感染拡大を防げるため、岐阜からは使用を求める声が出ている。ただ、政府は豚肉や加工品の輸出全般に影響が及ぶとして否定的な姿勢を変えていない。手遅れにならないよう、検討を急ぐべきだ。

さらに心配なことがある。別のウイルスによって起きる「アフリカ豚コレラ」の上陸だ。昨年8月、アジアで初めて中国で感染が確認された。爆発的に拡大し、既に90万頭を超す豚やイノシシが殺処分されたという。

ワクチンはなく、致死率は100%に近い。いったん入り込めば感染拡大を防ぐのは難しい。

昨秋以降、日本の空港の検疫で、中国の旅行客が持っていた食品からウイルスが検出される事例が相次いでいる。きのうから中国の春節(旧正月)の休暇が始まり、旅行客が増える。水際の防疫に万全を期さなくてはならない。

【信濃毎日新聞】

ペンギン8羽突然死、なぜ? 可能性に3つの要因

2019/02/06

衝撃的なニュースは2月1日夕に飛び込んできた。姫路市役所で開かれた会見。籭善之館長は沈痛な表情で「救うことができず、飼育者として責任を感じている。原因を突き止め、再発防止に努めたい」と語った。

経緯はこうだ。1月24日、来館者から「ペンギンの様子がおかしい」と通報が寄せられた。飼育係がけいれんや嘔吐などを確認。すぐにバックヤードに移動させ、獣医師が点滴や抗生物質の投与などを行ったが、効き目はなかった。

同水族館によると、死因として最も可能性が高いのが、餌だ。24日は「塩分補給のため」として、塩をまぶしたイワシを普段の餌に加えたが、高血圧症や腸炎ビブリオなどを引き起こした可能性があるという。ちなみにイワシは人間が生食できる新鮮なものだった。

だが、引っ掛かるのは、生き残った3羽も同じ餌を食べていたという事実だ。籭館長は「生き残った個体の方がたくさんイワシを食べた」と説明する。そこで考えられるのは、年齢との関連だ。

死んだペンギンの平均年齢は18・9歳で、生き残った3羽の10・3歳を大きく上回った。フンボルトペンギンの平均寿命は25歳前後とされ、比較的高齢のものから発症したか、外部からの感染症にかかった可能性も捨てきれないという。

専門機関に依頼した餌と病理の検査は週内にも結果が出る。今後は「繁殖に力を入れ、数を増やしたい」と同館。生き残った3羽の展示は見合わせており、よく訪れるという姫路市の男性(65)は空の水槽に「にぎやかな姿を知っているだけに、何もいないと寂しいね」と話した。

【神戸新聞】

インフルエンザ流行 小中学校学級閉鎖相次ぐ

2019/02/06

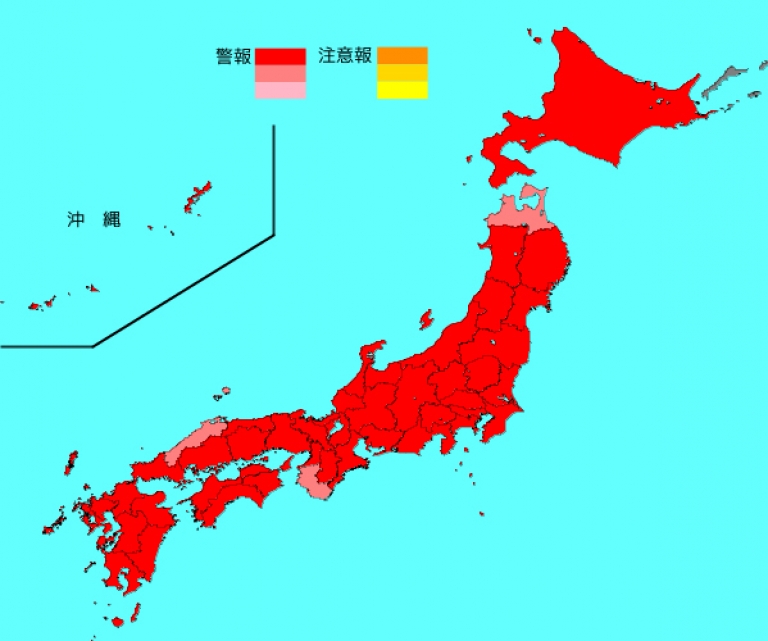

全国的にインフルエンザが猛威をふるう中、北海道札幌市内の小中学校では学級閉鎖が相次いでいます。

札幌市内ではきょう現在で、小・中学校合わせて34校53クラスで学級閉鎖となっています。札幌市教育委員会によりますと、札幌市内の小中学校では冬休みが終わった先月中旬ごろから、インフルエンザによる学級閉鎖などが増え始め、週を追うごとに少しずつ増えているということです。札幌市保健所によりますと、今シーズンはインフルエンザの流行が早くいまも、インフルエンザ警報が発表されたままです。引き続き、手洗いやうがいなど、感染予防を徹底して欲しいと呼びかけています。

【日テレNEWS24】

宮城)インフルエンザ大流行 過去10年で最多に

2019/02/05

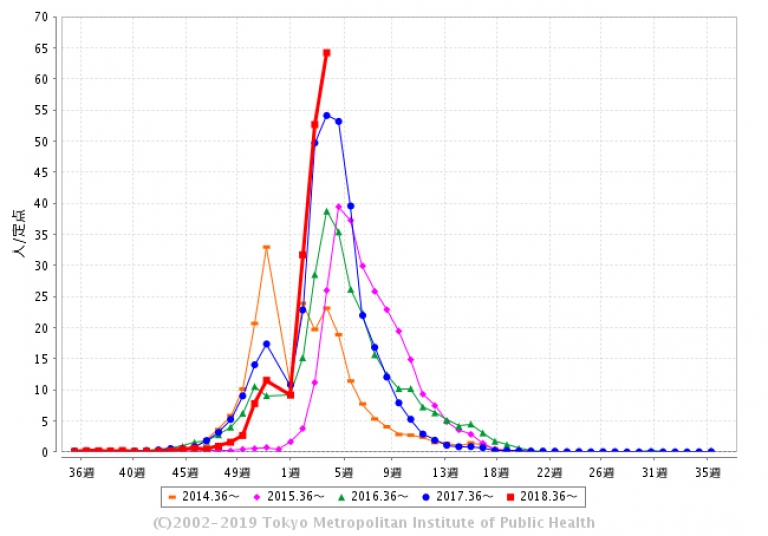

県疾病・感染症対策室によると、1医療機関あたりの患者数は、1月第1週(昨年12月31日~1月6日)までは昨シーズンより低く推移していたが、第2週から急増。直近の1週間(1月21~27日)では69・81人と、前週の1・5倍にはね上がった。大流行した昨シーズンのピーク時の54・16人を大きく上回った。

これにともない、患者数30人以上で出るインフルエンザ警報が、県内の8保健所すべてで発令された。保健所別では仙南が107・50人と最も多く、石巻(96・38人)、仙台市(73・86人)と続く。

【朝日新聞】

インフルエンザ患者、過去最多に

2019/02/05

厚生労働省は、先月27日までの1週間に報告されたインフルエンザの患者数が1医療機関あたり「57.09人」と1999年の調査開始以来、過去最多となったことを公表しました。

「(子どもが)インフルエンザだったらやだなと思って来たんですけど、A型でした」

全国の患者数は推計でおよそ222万人となっていて、厚労省は具合が悪い場合は早めに医療機関を受診するよう呼びかけています。

【TBS News】

【2019年第4週】インフルエンザの流行が過去10年で最大に

2019/02/05

全国各地で猛威を振るうインフルエンザ。薬局サーベイランスによると、2019年1月21日~1月27日(19年第4週)の推定患者数は約228万人にのぼり、過去10シーズンの最大数を上回った。

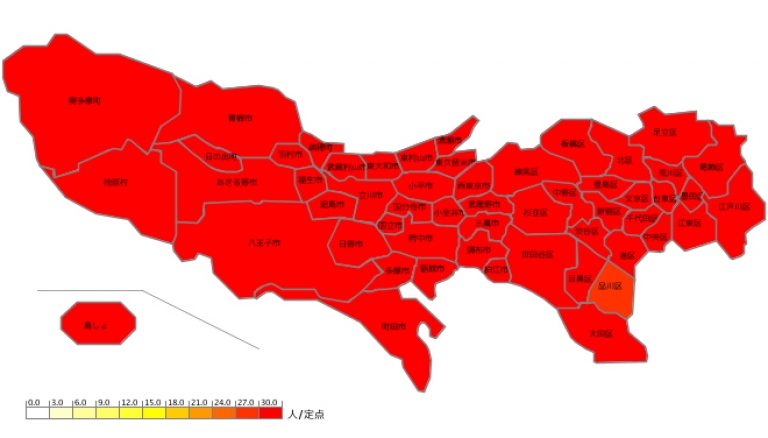

国立感染症研究所が2月1日に更新したインフルエンザの流行マップによると、19年第4週の定点当たりの報告数は57.09。前週から3.18増加した。都道府県別では埼玉県(84.09)、新潟県(77.70)、千葉県(73.00)、宮城県(69.81)、神奈川県(67.94)、栃木県(67.00)、大分県(65.45)、長野県(64.72)、東京都(64.18)、石川県(63.96)、福島県(63.19)、福岡県(62.70)、茨城県(61.88)、愛知県(61.82)、群馬県(58.02)の順で高い数値を示した。報告数が前週を上回ったのは31都道府県、下回ったのは16府県だった。

流行警報は、感染症発生動向調査の定点報告で、30人/定点(週)を超えた保健所の管内人口の合計が、東京都の人口全体の30%を超えた場合に発令されるものだが、19年第4週は基準の2倍である60人/定点(週)も超えた。感染エリアも広く流行マップをみると、都内の品川区以外の全ての地域が30人/定点(週)を上回っている。

【PCN+R】

名古屋刑務所で受刑者ら300人が発症 予防接種は?発症したら?“塀の中”のインフルエンザ対策

2019/02/05

全国で猛威をふるうインフルエンザ。

名古屋刑務所では、受刑者と職員あわせて約300人が発症しました。

受刑者の「一部」には予防接種

受刑者同士が密接に寝食をともにする刑務所では、どのようにインフルエンザ対策が行われているのでしょうか。

法務省によると、日常での基本的な対策は私たちと同じ“手洗いうがい”。

シーズン前の予防としては、受刑者の一部には毎年、インフルエンザの予防接種が行われています。

「一部」とは65歳以上の高齢者や病気になりやすい人など体力の低い人たちで、生命に関わる重病になる可能性があるためということです。

感染予防のマスクには、リスクが・・・

そして、私たちが感染予防としてよく使用しているマスクは、顔が半分近く隠れてしまうなどの保安リスクがあるため、時期や刑務所の判断によって使用の可否が異なります。

ただ、インフルエンザが流行している時期や状況によっては、通常必要な使用の許可がいらなかったり、刑務所から配付されたりすることもあるそうです。

発症したら「単独室」 集団室に戻るタイミングは

複数人の受刑者が収容される集団室での発症が疑われた場合は、医務室などでインフルエンザの検査をして、陽性の場合、単独室へ移動します。

集団室に戻るのが熱の下がった時点なのか、その後も数日なのかは刑務所の単独室の空き状況などによります。

いずれも、各刑務所に所属する数人の医師が判断するということで、学校や会社などに比べて、感染拡大が急速な刑務所ではなるべく早い時点での把握と判断が重要といえるのかもしれません。

【FNN PRIME】

ロシアに学ぶ、中国の豚コレラ対策 大規模化で厳密に隔離

2019/02/05

家族経営は防御困難

年間300万頭の豚を育てるロシア最大の食肉生産企業、ミラトルグは、同社傘下の全養豚場に厳密な隔離対策を施した。作業員にも家庭などで独自に豚を育てることやイノシシ猟を禁止している。こうしたバイオセキュリティー(防疫対策)が、豚コレラ感染拡大の中での同社の業績に寄与している。

豚コレラ感染はロシア国内でも1000カ所以上に広がり、小規模経営の養豚業者はほぼ半減した。そうした中でもロシアの豚肉生産量は着実に増加し、2019年末までに07年の2倍に達する見込み。対策を立てて感染を制御できることを証明するものだ。

獣医学関係機関は、中国国内での豚コレラ感染はロシアと同系統のウイルスであり、ミラトルグに倣った対策を取る必要があるとみている。

ロシア国家養豚業者組合代表のユリ・コバレフ氏は「ロシアで感染が始まったとき、家族経営の農場は防御策を適切に取ることができず半減した」と述べた。一方で、ロシアの獣医ウイルス・微生物学研究所(ロシアの豚コレラ確定診断機関、在ボクロフ)の研究者は昨年4月、感染が拡大しているにもかかわらず、工業化の進んだ農場での生産が増加したとの調査結果を公表した。

取引慣行も阻止妨げ

国では、多数の小規模経営者の存在と、農場間の長距離移送などの取引慣行が感染阻止の妨げとなっている。国際獣疫事務局(OIE)のマシュー・ストーン副事務局長は「中国でもバイオセキュリティーが課題であることは、はっきりと認識されている」と話した。

中国では豚コレラ感染が加速し、北京、上海、成都、昆明などの大都市にも広がった。中国で育てられる豚は世界の豚の半数を占め、1280億ドル(約14兆円)規模の中国豚肉産業を支えている。

豚肉は、韓国、ベトナム、ラオス、ミャンマーでも欠かせない食材。ワクチンの存在しない豚コレラの感染に手を打たなければ、養豚業や食品業界、ひいては経済成長への打撃となる。豚肉は中国の消費者物価指数の構成ウエート3%近くを占めインフレにも大きく影響する。

豚の健康に特化した獣医師の団体である欧州豚健康管理協会のリック・ジャンセン会長は「家族経営の養豚業者が多いことが中国と東欧での豚コレラ感染拡大の主因だ。中国は、飼育する豚に異変が起きたら農家は政府に報告し、感染を隠さないよう徹底しなければいけない」と述べた。

自前飼料で安全管理

OIEのストーン氏は「OIE自体も国連食糧農業機関(FAO)と情報を共有しており、中国については欧州での事例が使える」と話した。

同氏によると、野生のイノシシや、中国から韓国、日本、台湾への旅行者による汚染された豚肉製品の持ち出しも感染阻止の取り組みを複雑化しているという。ウイルスは、加工された製品の中で長いものでは399日間生存できることが分かっている。汚染された残飯からも感染するが、禁止されているにもかかわらず、小規模農場ではいまだに残飯が与えられている。

ミラトルグのような大規模生産企業は一般的に飼料も自前で生産する。同社ウェブサイトによると、ミラトルグの28の農場では13万8000頭の豚が、3800人の専門家の下で飼育されている。飼料の安全、獣医学に基づいた管理、規則の順守には特に力を入れている。同社広報担当、ドミトリー・セルゲーエフ氏は、自他の失敗から学び、ウイルスからの防御に関して手を抜かないように忠告。自社生産施設から一歩出た所は安全ではないとの心構えが同社の基本原則だと話した。

【SankeiBiz】

ミャンマーの2大都市結ぶ鉄道を近代化 日本、2630億円借款

2019/02/05

この路線は英国の植民地時代に建設され、ディーゼル車両が平均時速40キロでのんびり走る。首都ネピドーを経由、ミャンマーの全人口の4割が沿線に住む大動脈だが、運行本数は1日にわずか3往復。利用客は片道8~10時間で行き来するバスなどに流れがちだ。

今回着工したのは路線距離620キロのうち、ヤンゴン側260キロの一部。国際協力機構(JICA)によると、日本工業規格(JIS)で認証されたレールを導入、200カ所以上の橋を架け替える。信号通信設備と車両も更新する。

完成は2024年の予定。最高時速はその後100キロに上がる見込みだ。鮮度の高いまま野菜や果物の輸送も期待される。出身地マンダレーまで普段はバスを利用するというヤンゴンの女性教師、エスターさんは鉄道改修について「事故や渋滞で時間が読めないバスより安心。所要時間が短くなるならもっと利用したい」と話した。

日本は鉄道分野でほかに、ヤンゴン市内の環状線の改修を手掛けた。中国も巨大経済圏構想「一帯一路」に向けて攻勢を強め、昨年10月に中国国境をつなぐルートで新たな高速鉄道整備をミャンマー側に提案した。

日本政府関係者は11月11日、改修工事の起工式で、中国の動きを念頭に「日本が高速鉄道が実現するまで継続して協力したい」と発言。ミャンマーはまだ鉄道電化も果たせていないだけに「高速鉄道実現は遠い夢」(地元記者)だが、日中のつばぜり合いが激しさを増している。

【SankeiBiz】

中国の覇権主義、アジア諸国の反発さらに強まる

2019/02/05

防衛省の防衛研究所は「中国安全保障レポート2019」をまとめた。「アジアの秩序をめぐる戦略とその波紋」がテーマ。経済力と軍事力を背景に「一帯一路構想」を掲げてアジア諸国を従わせようとする戦略は、必ずしもうまく行っていないと分析。結果的に南アジア覇権国であるインドの警戒感が強まり、対立が長期化する可能性を指摘した。

防衛研究所は、わが国の平和と安全に大きな影響を与える中国の軍事動向や外交戦略を11年から毎年、分析調査し「中国安全保障レポート」にまとめている。

今回は、中国の掲げる「特色ある大国外交」の狙いが、同国が中心となり発展途上国の発言力を高めることを通じてアジアのみならず、世界秩序の改編を目指すことにあると喝破。ただ、これに対し米国はもとより、経済援助を受けた途上国の側でも「債務のわな」への警戒心と反発心が強まり、南シナ海などの強引な海洋進出と相まって必ずしも順調に進んでいないと指摘している。

一方で鉄道や港湾設備などのインフラ整備援助により、東南アジア諸国連合(ASEAN)へ政治的影響力が拡大しているのも事実で、南シナ海問題で中国に批判的だったフィリピンが容認姿勢に転じたのをはじめ、ブルネイも批判消極派になったと分析している。

海洋進出でも一帯一路構想を掲げる中国は、ASEANと並び南アジアや太平洋島しょ国への働きかけ活動も強めている。フィジーなどは経済制裁を受けていたこともあって中国の援助を歓迎し、関係が強まっていると指摘。同様に国交のないマーシャル諸島やパラオに対しても、貿易や中国人旅行客を通じて経済的関与を強めているとした。

南アジアではスリランカのバントタ港やパキスタンのグワダル港開発を中国主導で推し進め、両国に相次ぎ、潜水艦を寄港させている。

これらの動きにインドや豪州、ニュージーランド、フランスなどは警戒感を強めており、インドは中国が提案していたソナディア港建設計画撤退とともに、モーリシャスやスリランカ、ネパールなどで巻き返し外交を進めている。中国は18年4月の中印首脳会談で譲歩を見せたものの、南アジア諸国への関与をめぐる両国の競争は今後も続くと予測した。

「航行の安全と自由」に賛同するわが国は米国と並び、豪州やフランス、インド、ベトナムなどとの関係を強化している。中国は13年11月、尖閣諸島の上空を含む「東シナ海防空識別区」を一方的に宣言し、同年には海上自衛隊の護衛艦に対する火器管制レーダー照射事件も起きた。

今回のリポートは北朝鮮や韓国をはじめとする極東アジアには触れていないが、安全保障のため、警戒感を強める国々と共同歩調をとっていくことが大切なのは間違いない。

【Yahoo!ニュース 】

中国の「鉄のラクダ」が世界を動かす 現代のシルクロードでいま起きていること

2019/02/05

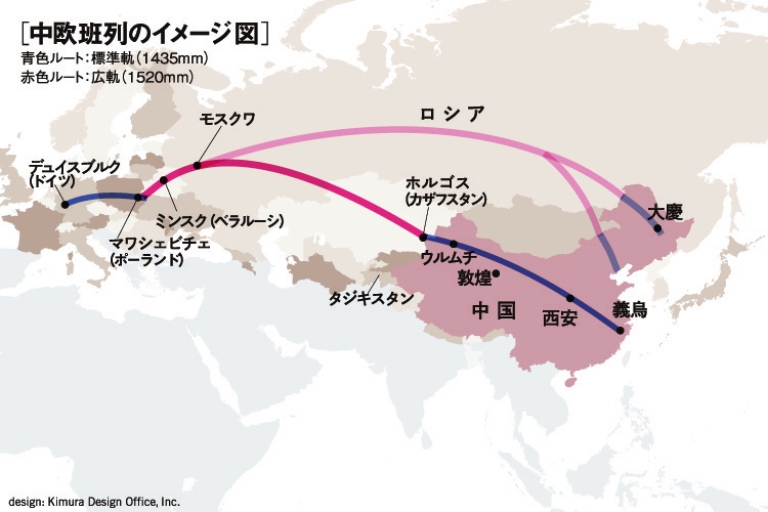

絹や茶をラクダに積んで西域に向かうキャラバンの起点だった中国・西安。かつて全土から運河を伝って届いた物資をラクダに載せる港だった場所は今、「西安港」と呼ばれる巨大な物流拠点に姿を変えていた。

大型クレーンが警報音を鳴らしながら、長さ約12メートルのコンテナを貨車に次々と積み込んでいく。カザフスタン、ロシア、ベラルーシ、ポーランドを経て、ドイツなど欧州へ。40両以上を連ねて、1万キロに及ぶ鉄路を2~3週間で駆け抜ける貨物列車「中欧班列」の発着地だ。「鉄のラクダ」とも称される。

料金は船便の倍だが、日数は3分の1ほど。「安いが45日かかる船便と、2日で届くが高額な航空便。欧州に物資を運ぶ手段は二つだけでしたが、今は中欧班列という選択肢があります」。壁一面を覆うスクリーンにユーラシア大陸が映し出されたオペレーションルームで、運行する西安国際陸港投資発展集団の総経理助理、翟若鵬(44)は滑らかな日本語で話した。職員の大半は2カ国語以上を話すという。

中欧班列は2011年3月、内陸部の重慶に進出した米ヒューレット・パッカードが、ノートパソコンをドイツに出荷する試行錯誤のなかでひっそりと始まった。

そこに突然の追い風が吹いた。

国家主席の習近平(65)が13年9月、外遊先のカザフスタンで、陸のシルクロードの大規模開発を提唱したのだ。

中欧班列は、のちに海のシルクロードと併せて「一帯一路」と銘打たれたこの国家的大事業のシンボルになった。開発が遅れた内陸部の地方政府が補助金を投じてこぞって参入し、今や中国59都市と欧州49都市を結ぶ。18年の運行本数は前年より7割以上増えて、6363便に達した。

後発だった西安は18年、前年の194便から1235便へと爆発的に成長し、主要発着地になった。「中国のど真ん中にある西安にいったん運んで出発するのが一番経済的です。絹を産地から集めて欧州に運んだ、まさに唐代のシルクロードの流れを実現したわけです」。翟はシルクロード最盛期の西安の名にちなんで「長安号」と名付けた現代の隊商を、1000年以上前と重ね合わせた。

モノの流れ、とりわけ何度も積み替えが必要だった中国内陸部からユーラシア内奥への物流は、劇的に変わった。

日用雑貨の生産・流通基地で、「100円ショップのふるさと」として知られる世界最大規模の雑貨の街・義烏も、出発地の一つ。貿易会社アシュナ・レイウは月2回、50両編成の貨物列車を借り切って、歯ブラシやせっけんなどをアフガニスタンに送っている。

インド洋を渡り、イランから陸路で計35日間かかっていたのが、列車なら17日間。副社長ラーアブラシム・チョパン(39)は「重い荷物も運べる」。ロシア人の買い付け業者(28)も、船とトラックでバルト海沿岸のリトアニア経由でモスクワまで「50日かかったのが15日になった」と話す。

東西の巨大市場である中国と欧州双方に拠点を持つグローバル企業のサプライチェーンも変えつつある。

中国最大の油田地帯で、平原に無数の掘削機が林立する北部・大慶。20以上の線路が並ぶ郊外の貨物駅に汽笛が響きわたると、ベルギー行き41両編成の中欧班列が走り出した。

積み荷はすべて、中国企業の傘下に入ったスウェーデン・ボルボが大慶工場で組み立てた「メイド・イン・チャイナ」の高級車S90。窓ガラスに貼られた伝票には、英国やフランス、スペインなどの目的地が記されていた。欧州からも、車や部品が鉄道で中国に届く。独フォルクスワーゲンも昨年、長春工場への部品輸送を鉄道に切り替えるなど、鉄路シフトが広がっている。

■「到達不能極」 ユーラシア最深部で巨大ターミナル活況

陸上で海から最も遠いところを「到達不能極」と言う。ユーラシア大陸の場合、中国西部のカザフスタン国境に近い天山山脈のあたりとされる。そんな最深部で大型クレーンがフル稼働していた。

カザフ東部の国境の町ホルゴス。雪原に敷かれた線路にドイツ行き中欧班列が止まると、すぐに3基の大型クレーンがうなりを上げ始めた。カザフなど旧ソ連圏の線路は中国や欧州より幅が広く、コンテナを載せ替えなければならない。小一時間ほどでコンテナは下ろされ、機関車と台車だけになった。

「ドライポート」と呼ばれるこの施設は15年、130ヘクタールの敷地に工場用地などを併設して開業した。運営会社には中国の海運最大手などが49%資本参加し、18年の取扱量は前年から4割増。商務部長ヌルラン・トガンバエフ(30)は「中国との協業はすべての関係者の利益になります」と話す。

出国手続きをして国境に近づくと、雪原の先に近代的なビル群が現れた。中国とカザフ両側からビザなしで30日間まで滞在できる経済特区になっており、国境線上をそのまま歩いて行き来できる。

雑貨店や衣料品店が並ぶ中国側の商業施設はカザフより2~5割ほど安く、買い付けのカザフ人らでにぎわっていた。訪問者は年3~4割の勢いで増え続け、18年は約600万人の集客を見込む。

両国はこの特区「ホルゴス国際国境協力センター」(ICBC)と「ドライポート」を両輪に、ホルゴスを中央アジアの物流ハブに育てる計画だ。カザフ側に10万人規模の新都市をつくる構想もある。

ただ、商品であふれる中国側とは対照的に、カザフ側で売り物になるのは農産物や欧州からのブランド品くらい。ICBC社長のカザフ人、カハルマン・ジャジン(50)は「中国ほど商品を出せるとは思っていません。我々はサービスを提供して、中国人観光客に来てもらいたい」と語る。5000人収容のサーカスや医療施設を建設中という。「ドッグレース場や競馬場をつくる計画もあります。中国人はそういうのが好きですから」

■ポーランドの田舎町を翻弄したコンテナの奔流

欧州の玄関口にあたるポーランド東部国境の田舎町マワシェビチェは、予告なしに押し寄せたコンテナの奔流に翻弄された。13年のことだった。

「中国語が書かれたコンテナが次から次へとやって来たんです」

ポーランド国鉄貨物のユーラシア代表ラデク・ピフェル(42)は振り返る。

シルクロードやシベリア鉄道などいくつかのルートで西方に向かう中欧班列は、旧ソ連圏から欧州連合(EU)に入るときに狭い軌道の貨車にコンテナを再び載せ替える。マワシェビチェにはその8割が集中する。

それまで町に来ていたのはロシア産の石炭や木材が大半で、中国発の列車は月2~3本ほど。それが瞬く間に数十本に膨れあがった。

「まるでゴールドラッシュでした。誰もが競って欧州にコンテナを送り始めたんです。我々は一帯一路なんて知らされていなかったし、中国とやりとりしたことすらない。準備不足でした」

機関車や貨車が足りず、通関手続きももたついた。列車が1カ月ほど来なくなって首をひねっていたら、再び大量に押し寄せてきて慌てたことも。中国で旧正月を祝う春節だったと後で分かった。

文字通り運行の「ボトルネック」となり、16年夏には列車が国境で10日間も滞留する渋滞が頻発し、苦情が殺到した。物流各社は迂回路探しに奔走した。各国との連絡や調整に慣れた17年ごろから運行は落ち着いた。滞留はほとんど起きなくなり、まれに生じても2~3日で解消するようになった。

一連の騒動で、無名の田舎町は中欧班列のカギを握る場所として注目度が高まり、今では各国から視察が相次ぐ。さらなる貨物を見込んでコンテナの取り扱い能力を増強し、中国事務所の設立も目指す。「ポーランドはシルクロードで最も重要な国の一つになりました。中国に拠点を持たないわけにはいきません」

■「ドイツのラストベルト」を変えた

中欧班列の大半が向かうのが、ドイツ西部の内陸にあるデュイスブルクだ。

郊外の高炉跡に上って街を見渡すと、幾筋もの白煙が上がっていた。欧州最大の工業地帯ルール地方の一角で、かつては石炭と製鉄で栄えた。だが、工場閉鎖にともなう全国平均の3倍の失業率や治安悪化、人口流出に苦しみ、「ドイツのラストベルト」と呼ばれてきた。

そんな斜陽の街に14年3月、中国国家主席・習近平の姿があった。重慶発の貨物列車の到着を笑顔で迎え、「アジアと欧州の2大市場を結びつけ、いにしえのシルクロードに新時代をもたらすものです」と連携を呼びかけた。

石炭や鉄の集積場だったライン川沿いの土地をコンテナヤードに変え、世界最大の内陸港として物流に再起をかけたデュイスブルクにとっても渡りに船だった。

家電やおもちゃなどを積んだ中国からのコンテナを、船やトラックに積み替えて欧州90都市へ。欧州からはブランド品やワイン、安全さで人気の粉ミルクなどを中国市場に送り出し、毎週30便が発着する。デュイスブルク港湾公社部長のザシャ・ノレイカ(50)は、「ここは一帯一路の列車の欧州における心臓部です」と胸を張った。

沿線での「第三国協力」にも踏み込んだ。

ベラルーシの首都ミンスクの国際空港から車で数分走ると、雪深い森の中に造成したばかりの更地が広がっていた。中国がベラルーシと共同開発する「グレートストーン工業団地」だ。巨大な展示場やビジネスセンターはすでに完成し、標識には「北京大街」「展示中心」などと中国語を併記。「一帯一路の夢を実現」とうたう大きな立て看板もあった。

港湾公社は昨年4月、この団地の開発会社に資本参加した。東欧とバルト3国向けの物流ハブに育て、西欧向けのデュイスブルクと結ぶ物流網を築く狙いだ。ノレイカは言う。「今後数年で一帯一路は欧州の貨物の流れを一変させるでしょう」

■日本も連結 今後は淘汰も

海を隔てた日本も結ばれつつある。

物流大手の日本通運は昨年5月、日本からの船便などと鉄道を組み合わせてデュイスブルクに運ぶサービスを始めた。海外事業本部グローバルフォワーディング企画部次長の江戸靖夫(50)は「100社以上から問い合わせがあり、試験輸送も複数実施した」と手ごたえを見せる。今年3月にも中欧班列の定期便運行を始めたい考えだ。

ボルボの輸送も手がける中国の独立系自動車輸送の最大手、長久実業集団も昨年、日本からドイツへの物流サービスの提案を始めた。日本代表の夏紀(53)は「東欧など内陸向けの自動車部品輸送で利点が大きい」と話す。

中国の地方都市が競い合って路線が急拡大してきたが、今後はどうなるのか。

カギを握るのは補助金の行方だ。上海の東華大学の論文によると、中欧班列のコンテナ1本当たりのコストは船便のおよそ3倍。その価格差を狭めるため、地方政府が1本当たり推計で平均2500ドルを補助して支えてきたという。

中国政府は早期に補助金を終わらせたい考えとされる。法政大学教授(物流論)の李瑞雪(48)は「補助金はいずれなくなり、淘汰が必ず起きる。いまは運賃や集荷の競争だが、今後はビジネスのやり方そのものが変わっていく」と指摘する。

【Asahi Shinbun GLOBE】

インフルに14人感染、1人死亡 秋田市の老健施設

2019/02/05

秋田市太平の介護老人保健施設「山盛苑」(宮下正弘施設長、入所者97人)は3日、先月中旬から入所者12人、職員2人の計14人がインフルエンザ(A型)に集団感染し、うち入所者の89歳女性1人が死亡したと発表した。

施設によると、女性は昨年12月から終末期医療を受けていた。2日朝に発熱して感染が確認され、同日午後6時35分ごろ死亡した。死因は老衰。感染との関連は不明だが、死期を早めたことは否定できないという。3日時点で他に重症者はいない。

【秋田魁新報】

相次ぐインフル集団感染 高齢者や施設の注意点は

2019/02/05

全国的に流行が収まらないインフルエンザ。県内で今季目立つのが、既に8人が死亡している高齢者施設などでの集団感染だ。1月末までに集団感染が発生した医療機関や福祉施設は50施設を数え、昨季(2017〜18年)の39施設を上回り、16〜17年の58施設も超えそうな状況。重症化しやすいお年寄りや施設が注意すべき点は何か、専門家に聞いた。

死亡した8人はいずれも高齢者。死因とインフルエンザの関連を断定はできないものの、肺炎を引き起こした例があるとみられるという。

県立信州医療センター(須坂市)感染症センター長の山崎善隆医師によると、インフルエンザを発症すると、二つの理由で肺炎を引き起こす恐れがある。一つはウイルス感染で気管支の粘膜が荒れ、肺炎球菌が繁殖する場合。もう一つは特に高齢者の場合、高熱などの症状で食べ物をのみ下す機能が低下し、誤嚥(ごえん)性肺炎を引き起こすケースだ。

「肺炎は命に関わるためすぐに治療が必要。体内のウイルス増殖を抑えるタミフルなどの抗インフルエンザ剤を投与しても熱が下がらない場合、肺炎を疑ってほしい」と山崎医師は呼び掛ける。

集団感染の防止には「早期診断、早期治療が大切」とし、1日2〜3回、施設利用者の体温を測る必要があると指摘。ただし、事前に予防接種をしていると、発症後も微熱や鼻水など軽い症状で済むことがあり、感染を見過ごしてしまう可能性があるという。一般的なかぜの症状であっても、ウイルス検査をするのが望ましいという。

発症者が出た場合はすぐに隔離し、同室だった人も他人との接触を避けることが重要。抗インフルエンザ剤を予防的に服用したり、肺炎を抑える肺炎球菌ワクチンを事前接種したりするのも有効だ。

流行はいつまで続くのか。「まだ終息の兆しはない」と語るのは日本感染症学会でインフルエンザ委員長を務める石田直医師(倉敷中央病院呼吸器内科主任部長)。現在、流行しているウイルスはA型の2種類だが、今後はさらに例年2、3月に多いB型が広がる可能性もある。A型、B型にもそれぞれ複数の種類があるため、同じシーズンに別の型のインフルエンザにかかる人もいる。

予防接種をしていれば、発症の可能性は接種しない場合に比べ40〜60%減るというが、完全に抑えられるわけではない。石田医師は「油断は禁物。手洗いやマスクといった基本的な予防策はワクチン接種の有無にかかわらず徹底してほしい」と話している。

【信濃毎日新聞】

全国的猛威 インフルエンザ 現状と対策

2019/02/01

全国で猛威を振るう「インフルエンザ」。1月21日から27日までの1週間、県内の指定医療機関でインフルエンザと診断された患者の数は2万1527人となり、過去最高を更新しました。

県保健医療政策課によりますと、1月21日からの1週間で、県内259の指定医療機関から報告された1医療機関あたりのインフルエンザの患者数は、84.09人となりました。これは、過去最高となった前の週をさらに上回り、1999年の調査開始以来過去最高です。

インフルエンザの流行は例年、2月まで続く傾向があり、今後も効果的な対策が必要となります。感染を防ぐためにはどうすれば良いのかー。さいたま市浦和区にある「とね川医院」の院長、利根川洋二医師にインフルエンザの予防策を聞きました。

利根川医師は「せきをしている方、微熱のある方はマスクをしていただく、外出したらうがいと手洗い、よく睡眠をとり三食しっかりとること」と話しました。

また、受診のタイミングについては「検査キットは発熱してから8時間たたないと正確さに欠けるところがある。発熱してから8時間経ってから受診した方が検査ができる」と話しました。

県内では15日間連続で「乾燥注意報」が出されるなど空気の乾燥した状態が続いています。外出時はマスクを着用、室内では、加湿器などを使用して適切な湿度を保つほか、日ごろからバランスの取れた食事と十分な睡眠を心がけ「免疫力」を高めることも重要だということです。

インフルエンザは一般的にA型とB型が流行し、12月末から2月までに発症するのがA型と言われています。今期インフルエンザと診断された人の多くがA型のインフルエンザにかかってしまったということですね。しかし、ことしは2種類のA型インフルエンザが確認されているため、1度インフルエンザになった人も再び同じような症状を発症し、違う型のインフルエンザになる可能性もあり注意が必要です。

【Yahoo!ニュース】